এইচ–১বি ভিসা ফি বৃদ্ধি যুক্তরাষ্ট্রের জন্য কতটা আত্মঘাতী?

নতুন করে এইচ-১বি ভিসার জন্য আবেদন করতে হলে এখন থেকে এককালীন ১ লাখ ডলার ফি দিতে হবে। এই সিদ্ধান্ত তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর হয়েছে, অর্থাৎ নতুন আবেদনকারীদের জন্যই প্রযোজ্য। তবে যারা এরই মধ্যে এইচ-১বি ভিসায় কাজ করছেন বা নবায়নের আবেদন করছেন, তাদের ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য নয়।

সম্প্রতি হোয়াইট হাউস এবং ইউএসসিআইএস ঘোষণা দিয়েছে, নতুন করে এইচ-১বি ভিসার জন্য আবেদন করতে হলে এখন থেকে এককালীন ১ লাখ ডলার ফি দিতে হবে। এই সিদ্ধান্ত তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর হয়েছে, অর্থাৎ নতুন আবেদনকারীদের জন্যই প্রযোজ্য। তবে যারা এরই মধ্যে এইচ-১বি ভিসায় কাজ করছেন বা নবায়নের আবেদন করছেন, তাদের ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য নয়।

সরকারের দাবি, এই নীতির উদ্দেশ্য হলো “আমেরিকান কর্মীদের সুরক্ষা” নিশ্চিত করা এবং বিদেশি ভিসা ব্যবস্থার অপব্যবহার ঠেকানো। তাদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, অনেক কোম্পানি বিদেশি কর্মীদের কম বেতনে কাজে লাগিয়ে স্থানীয় চাকরির সুযোগ কমিয়ে দিচ্ছে, ফলে অতিরিক্ত ফি কোম্পানিগুলোকে বিদেশি নিয়োগে নিরুৎসাহিত করবে।

কিন্তু ব্যবসায়ী মহল একে দেখছে সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে। তাদের মতে, এটি আসলে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতির নিজস্ব সক্ষমতার ওপর আঘাত। প্রযুক্তি, প্রকৌশল, গবেষণা ও স্বাস্থ্যসেবার মতো খাতে যেখানে দেশীয় দক্ষ কর্মীর ঘাটতি রয়েছে, সেখানে এই ফি একটি অপ্রয়োজনীয় বাধা তৈরি করবে। এক লাখ ডলারের এই অতিরিক্ত ব্যয় মানে হলো, ছোট ও মাঝারি আকারের প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য প্রতিভা আনার পথ বন্ধ হয়ে যাওয়া।

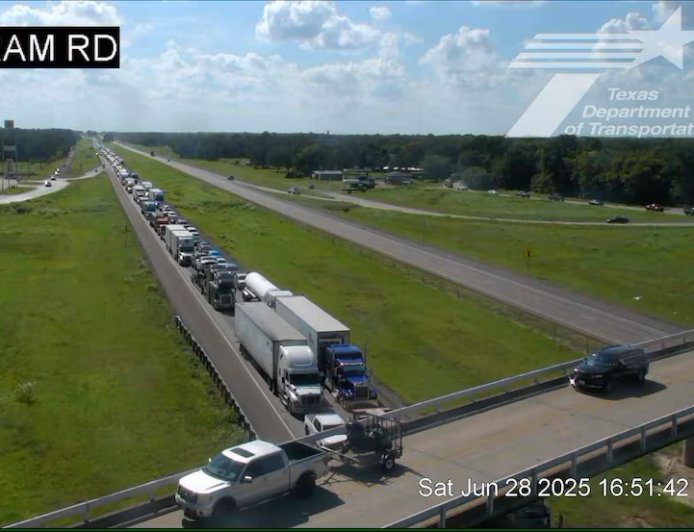

নীতিটি ঘোষণার পরই তার বাস্তব প্রভাব দেখা গেছে। ওয়ালমার্ট—যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় বেসরকারি নিয়োগকর্তা—ঘোষণা দিয়েছে যে তারা আপাতত যেসব প্রার্থীর জন্য ভিসা স্পনসরশিপ প্রয়োজন, তাদের চাকরির অফার স্থগিত রাখবে। বিশ্লেষকরা বলছেন, এটি বাজারে এক ধরণের সতর্ক সংকেত দিয়েছে। বড় বড় কোম্পানিও এখন “ওয়েট অ্যান্ড সি” অবস্থানে চলে গেছে। তারা দেখতে চায় নীতিটি আদালতে কতদূর টিকে, কী ধরনের জটিলতা তৈরি হয়, এবং তা কতটা বাস্তবায়নযোগ্য।

একই সঙ্গে, ইউ.এস. চেম্বার অফ কমার্স ইতিমধ্যে এই নীতির বিরুদ্ধে মামলা করেছে। তাদের মতে, প্রশাসন আইনি সীমা অতিক্রম করে এমন ফি নির্ধারণ করেছে, যা ব্যবসা-বাণিজ্যে অযৌক্তিক চাপ তৈরি করবে এবং দেশের প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতাকে দুর্বল করবে। চেম্বারের ভাষায়, “আমেরিকা সবসময় প্রতিভাবান মানুষের দেশ ছিল, কিন্তু এখন সেই প্রতিভাকেই নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে।”

গত তিন দশকের গবেষণা বলছে—উচ্চদক্ষ অভিবাসীরাই যুক্তরাষ্ট্রের উদ্ভাবন, প্রযুক্তি ও শিল্পের চালিকাশক্তি। পিটারসন ইনস্টিটিউট ফর ইন্টারন্যাশনাল ইকনমিকস-এর এক গবেষণায় দেখা গেছে, ১৯৯০ থেকে ২০১০ সালের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের শ্রম উৎপাদনশীলতার যে প্রবৃদ্ধি ঘটেছে, তার ৩০ থেকে ৫০ শতাংশ এসেছে এইচ-১বি ভিসাধারীদের অবদান থেকে। অর্থাৎ, বিদেশি প্রতিভারা কেবল চাকরি নেয়নি, তারা নতুন চাকরি তৈরি করেছে, নতুন উদ্ভাবন এনেছে, এবং জ্ঞান ছড়িয়ে দিয়েছে।

ন্যাশনাল ব্যুরো অব ইকনমিক রিসার্চ (এনবিইআর)-এর বিশ্লেষণ অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসী উদ্ভাবকেরা দেশের মোট জনসংখ্যার মাত্র ১৬ শতাংশ, কিন্তু তারা দেশের মোট পেটেন্টের ২৩ শতাংশ তৈরি করেন। এই “জ্ঞান ছড়িয়ে পড়া” বা “knowledge spillover” পুরো অর্থনীতির জন্য অমূল্য।

এই তথ্যগুলো একসঙ্গে যে বিষয়টি পরিষ্কার করে, তা হলো—এইচ-১বি প্রোগ্রাম শুধু অভিবাসন নয়, এটি যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ ইঞ্জিন। আর এই ইঞ্জিনের গায়ে এখন সরকার নিজের হাতেই ব্রেক টেনে ধরছে।

বড় কোম্পানিগুলো হয়তো সাময়িকভাবে এই ব্যয় বহন করতে পারবে, কিন্তু স্টার্টআপ, মাঝারি আকারের প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগারের পক্ষে এটি সম্ভব নয়। ফলে ছোট কোম্পানিগুলো বাধ্য হবে ভিন্ন পথ নিতে—কেউ নিয়োগ বন্ধ করবে, কেউ টিম সরিয়ে নেবে বিদেশে, আবার কেউ অটোমেশনের ওপর নির্ভর করবে। এভাবে গড়ে উঠবে এক “দুই-স্তরের” শ্রমবাজার—যেখানে বড় কর্পোরেট জায়ান্টরা অর্থ দিয়ে প্রতিভা কিনবে, আর ছোট প্রতিষ্ঠানগুলো ধীরে ধীরে হারিয়ে যাবে।

এর প্রভাব পড়বে শিক্ষা ও গবেষণা খাতেও। যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থায় আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীরা দীর্ঘদিন ধরে একটি প্রতিভা-পাইপলাইন তৈরি করে এসেছে: ওপিটি → এইচ-১বি → গ্রিন কার্ড। এই পথটি বিদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য যুক্তরাষ্ট্রকে আকর্ষণীয় করেছিল। কিন্তু এখন যখন চাকরির পর্যায়ে পৌঁছে ১ লাখ ডলার ফি দিতে হবে, তখন তাদের “রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট” অনেক কমে যাবে।

ফলাফল?

বিদেশি শিক্ষার্থীর ভর্তি কমবে, গবেষণাগারে কর্মী সংকট দেখা দেবে, বিশ্ববিদ্যালয়নির্ভর শহরগুলোর স্থানীয় অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ইলিনয়, টেক্সাস, ওহাইও বা নর্থ ক্যারোলাইনায় বিশ্ববিদ্যালয়-নির্ভর ছোট শহরগুলোতে রেস্তোরাঁ, দোকান, বাসাভাড়া—সবকিছু নির্ভর করে বিদেশি শিক্ষার্থী ও গবেষকদের উপস্থিতির ওপর। এই প্রবাহ কমে গেলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে স্থানীয় মানুষরাও।

প্রশ্ন হলো—এই ফি কি সত্যিই স্থানীয়দের চাকরি রক্ষা করবে?

নীতির সমর্থকেরা বলছেন, বিদেশি নিয়োগ কমলে স্থানীয়রা সুযোগ পাবে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, যুক্তরাষ্ট্রের অনেক ক্ষেত্রেই দক্ষ কর্মীর ঘাটতি আছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, বায়োটেকনোলজি, সেমিকন্ডাক্টর, ক্লাইমেট টেক—এসব খাতে দেশীয় কর্মী পর্যাপ্ত নয়। এসব পদ ফাঁকা থাকলে উৎপাদন কমবে, প্রকল্প থেমে যাবে, আর শেষ পর্যন্ত কাজ চলে যাবে বিদেশে।

পিটারসন ইনস্টিটিউট বলছে, একজন উচ্চদক্ষ বিদেশি কর্মী শুধুমাত্র নিজের কাজই করে না—তার উপস্থিতি আশেপাশের টিমের কর্মক্ষমতা বাড়ায়। একে বলা হয় “মাল্টিপ্লায়ার ইফেক্ট”। অর্থাৎ, দক্ষ অভিবাসী কমে গেলে পুরো টিমের দক্ষতা হ্রাস পায়।

অন্যদিকে, যখন কানাডা, যুক্তরাজ্য, সিঙ্গাপুর এমনকি চীন পর্যন্ত তাদের “গ্লোবাল ট্যালেন্ট ভিসা” প্রোগ্রামের মাধ্যমে বিশ্বের সেরা প্রতিভাকে স্বাগত জানাচ্ছে, তখন যুক্তরাষ্ট্র দাম বাড়াচ্ছে। কানাডা ইতিমধ্যেই যুক্তরাষ্ট্রে কর্মরত এইচ-১বি কর্মীদের জন্য সহজ ওয়ার্ক পারমিট চালু করেছে। মাত্র একদিনেই ১০ হাজার আবেদন পূর্ণ হয়েছে। অর্থাৎ প্রতিভা যেখানেই যাচ্ছে, যেখানেই তাকে স্বাগত জানানো হচ্ছে।

সবচেয়ে বড় ক্ষতি হতে পারে যুক্তরাষ্ট্র–ভারত সম্পর্কের ক্ষেত্রে। ইউএসসিআইএস-এর তথ্য অনুযায়ী, গত বছর অনুমোদিত সব এইচ-১বি ভিসার ৭১ শতাংশই গেছে ভারতীয় নাগরিকদের হাতে। এই পাইপলাইন শুধু প্রযুক্তি কোম্পানিগুলোর জন্য নয়, দুই দেশের অর্থনৈতিক সম্পর্কেরও ভিত্তি। এখন যদি ফি ১ লাখ ডলার হয়, তাহলে ভারতীয় কোম্পানিগুলোর পক্ষে যুক্তরাষ্ট্রে কর্মী পাঠানো কঠিন হবে। ফলাফল, আমেরিকান কোম্পানিগুলো তাদের প্রকল্প ভারতের দিকে সরিয়ে নেবে, এবং আমেরিকার ভেতর থেকে চাকরি সরে যাবে বাইরে।

সবশেষে সবচেয়ে বিপজ্জনক দিকটি হলো “নীতিগত অনিশ্চয়তা”। বর্তমানে আদালতে মামলা চলছে, বিভিন্ন ব্যাখ্যা পরিবর্তিত হচ্ছে, ইউএসসিআইএস একেক সপ্তাহে একেক নির্দেশনা দিচ্ছে। এর ফলে কোম্পানিগুলো বুঝতে পারছে না কোন নিয়ম প্রযোজ্য, আর কোনটা নয়। এই অনিশ্চয়তা ব্যবসার জন্য এক ধরণের “অদৃশ্য কর”—যা বিনিয়োগ ও নিয়োগ সিদ্ধান্তকে স্থবির করে দিচ্ছে।

সব মিলিয়ে দেখা যাচ্ছে, ১ লাখ ডলারের এই নীতি সুরক্ষার চেয়ে বেশি আত্মবিরোধী। কারণ যে নীতি বিদেশি প্রতিভাকে নিরুৎসাহিত করে, সেই নীতি আসলে দেশের নিজের সক্ষমতাকেই দুর্বল করে।

সুরক্ষার নামে যদি যুক্তরাষ্ট্র নিজের “ক্যাপাসিটি” হারায়—অর্থাৎ উদ্ভাবনের সক্ষমতা, গবেষণার গতি, এবং শ্রমবাজারের ভারসাম্য—তাহলে এই ১ লাখ ডলারের দেয়াল শেষ পর্যন্ত দাঁড়াবে আমেরিকার নিজেরই সামনে।

- লেখকঃ মেজবাহ নূর, এক্সিকিউটিভ এডিটর